| 比賽日期:2009 / 07 /17 ~07 /18 | 比賽地點:高雄市立高級中學體育館 |

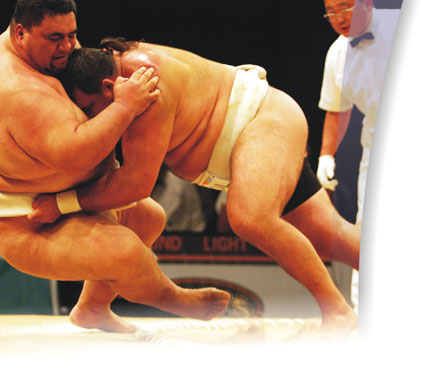

所謂相撲(sumo)是指兩人在土俵(dohyo)中角力的一種格鬥技,一方將對手板倒或推出土俵外即為勝者相撲運動儘管是一項看似粗糙的較力運動,但卻有著很深刻的精神內涵,那就是在拙撲中講究謙虛端莊的禮儀和殊死拼搏的精神。

相撲運動有三個精髓,列其一的就是高度的精神境界,這其中包括忍耐力,鬥志力和修養。相撲競技的場地被稱為「土俵」,內填泥土,被認為是聖潔的地方,如果在賽場上口出穢語,則是對相撲和觀眾的大不敬。

「日本書記」記載第一次記載著兩位力士野見宿彌和當麻蹶速在天皇面前角力,野見宿彌獲勝,直至今日,人們仍視野見宿彌為相撲始祖。

相撲歷史可以追溯到1500年前,這項競技比賽原來出自中國,當時稱為「素舞」,是由兩名大力士裸露上身,互相角力。直至西元七世紀,在允恭天皇的葬禮上,中國派遣特使到日本表演素舞致意,亦是相撲首次傳入日本。素舞與日語之相撲一詞,發音相近,據說就是相撲一詞的起源。

奈良時代,相撲活動傳入日本宮廷,成為皇族至愛,相撲力士亦開始受國民尊重及愛戴。到十七世紀江戶時代,相撲才傳入民間,更開始職業化,漸漸成為日本國技。19世紀時相撲一度式微,加上文明開化的風潮洶湧,甚至有人提出廢止相撲的言論,但明治天皇毅然反對,而且親自舉行比賽,才使得相撲度過衰亡的危機。目前計有以此為職業的力士所進行的大相撲(oh

zumo),以及一般民眾所舉行的業餘比賽(sumo)兩種。

相撲力士比賽之場地稱為土俵,在6.7公尺正方的場地上用黏土築成60公分高,每邊5.45公尺的正方形,其四邊以32個草袋(俵)圍成,且上土俵部分由10個草袋築成「踏俵」,4個草袋之「上俵」,平台中間以20個草袋(其中,時鐘之3,6,9,12點方向處稍向外突為德俵),圍成直徑4.55公尺圓形,平台表面鋪細砂,全部費土42噸。土俵的正面是北邊,南面叫正對面,就是裁判所站的方向。比賽者被分為東,西兩面進行相撲比賽,在土俵範圍內,凡是腳底以外的身體其他部份先觸到地面或土俵以外,或者是使用被禁止的招式,就算輸了。

相撲選手在入土俵時會撒些鹽在土俵上,在日本人的觀念中,撒鹽是可以驅邪的。力士在土俵上撒鹽有二層意義,一為驅邪,另外祈神保佑免於受傷。另有一說是認為鹽可以消毒,撒鹽在土儀上,即使比賽受傷,事前也已做好了防護的措施。

選手在比賽開始前所採行的一種姿勢,叫做仕切(shikiri)。雙腳分開,上身彎曲前傾,臀部和肩膀在一條水平線,雙拳置在土俵上。此一動作類似賽跑者,稱之為仕切(shikiri)或立合(tachiai),是選手的準備動作。

四股(Shiko)這是選手加強雙腿和臀部的訓練方法之一。蹲下且雙膝外張,雙掌置於膝上,再將一腳舉到最大高度,持續1或2秒。收回並跺腳,再舉起另一腳。

雖然,一般可說是體格魁武,肌肉強大的人比較有利,但僅管身材小,運用各種招式或以速度來彌補,也可以擊敗身材龐大的力士。因此體格和技術是相撲運動的兩大核心內容,也是觀看相撲運動的重點。空手道運動為2009年高雄世界運動會的正式比賽種類,於2009年7月17∼18日在高雄中學舉行。

(廖光祥)

相撲比賽場地位置圖-高雄市立高級中學體育館

( yahoo 地圖 ) |

||