| |

| 歷史沿革 |

| |

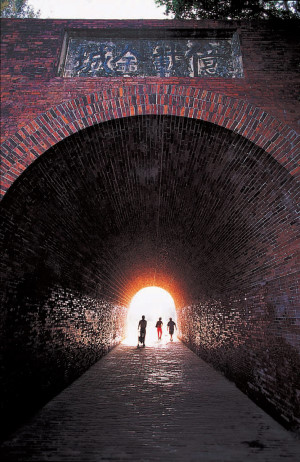

在清同治1874年日軍侵入今臺灣屏東縣一帶,引發了牡丹社事件。而清廷知道日軍犯臺後,遂命福建船政大臣沈葆楨以欽差(欽差辦理臺灣等處海防兼理各國事務大臣)身份來臺處理此事。這段時間裡,沈葆楨在臺灣規畫並進行了許多事宜,而興建二鯤鯓砲臺便是其中的一件。

當時沈葆楨聘請了原在馬尾造船廠工作的法國工程師帛爾陀及魯富設計砲臺,而帛爾陀在設計時則參考了巴黎的外圍防禦工事。該工程從同治1874年九月開始動工,直到光緒1876年八月才完工,而光緒年間亦有再加以修建。而在這之後二鯤鯓砲臺在中法戰爭和乙未年(1895年)劉永福抗日時,都曾對敵砲擊而發揮了其防禦外敵的功能。

|

|

|

|

而在日治時期,由於日本人在統治初期並未予以維護,故二鯤鯓砲臺便一片荒蕪。而在日俄戰爭期間,日本政府把一些億載金城的大砲賣出去,以補償戰爭造成的經濟損失,現僅留後膛小砲一座為當時古物。除此之外,由於兵器的進步以及軍事理論的改變,億載金城遂就此失去了其戰爭價值。不過後來日本人將其列為府城名勝,遂又予以整修,並將原本進入砲臺的木橋改為飾以洗石子的鋼筋混泥土橋。 |

|

二次大戰後,由於二鯤鯓砲臺地處荒郊,又有違建戶進入其中居住,以致砲臺情況更為糟糕。直到民國六十四年(1975年),正好是其建成一百週年的時候,臺南市政府大規模整建,並仿製當年大砲、小砲,大致恢復了昔日氣派。而八十八年(1999年)時又再次進行修復,而後重新開放。另外在最後一次整修時挖出了部分原埋藏於地底之下的遺跡,以玻璃罩保護著以供人參觀。 |

|